2024/05/16 No.132IPEFクリーン経済協定の狙いと日本の対応~その2 9節38条から成るクリーン経済協定の概要と日本のメリット~

高橋俊樹

(一財)国際貿易投資研究所 研究主幹

IPEFを構成する四つの分野の中で、「IPEFサプライチェーン協定」は2023年5月に合意に達し、その協定文は同年9月に公表され、24年2月に発効した。「IPEFクリーン経済協定」と「IPEF公正な経済協定」は23年11月に合意に達し、24年3月に協定文が発表された。本稿は、協定文が明らかになったクリーン経済協定の概要と特徴に焦点を当て、日本企業の活用のメリットを探っている。

クリーン経済、公正な経済、IPEF協定で合意

「IPEFクリーン経済協定」は、域内のエネルギー安全保障の強化、温室効果ガス(GHG)の削減、インフラ開発やその資金協力の促進、あるいは加盟国間におけるクリーン経済への投資の活発化などを目指す経済枠組みである。

IPEF加盟国は域内のクリーン経済への投資の拡大に大きな期待を寄せており、年に1回は「IPEFクリーン経済投資家フォーラム」を開催することに合意した。その第1回会合は、2024年6月にシンガポールで開催される予定だ。さらに、域内でのインフラ投資計画のために、IPEF触媒資本基金(Catalytic Capital Fund)の立ち上げにも合意した(日本は、1,000万ドルを拠出)。

一方、「IPEF公正な経済協定」は、贈収賄を含む腐敗行為の防止や、税制に係る透明性向上と情報交換などの協力の促進で合意している。また、技術援助や能力開発の促進でビジネス投資環境の改善を目指している。

このほか、IPEF加盟国は四つの柱以外にも「IPEF協定」の創設に合意し、IPEF協議会や合同委員会を立ち上げることになった。IPEF協議会はIPEFの四つの協定の運用に係る問題や新規参加国の可能性などを検討し、合同委員会は貿易以外の合意済みの三つの協定に係る作業を監視し、重複や不整合がないかを調整する。

全部で9節38条から成るIPEFクリーン経済協定

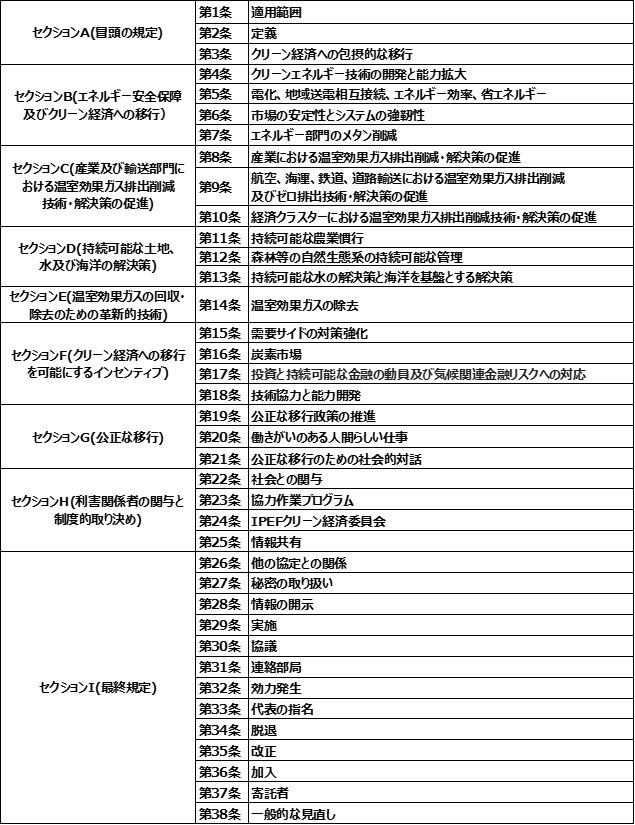

IPEFクリーン経済協定は、大枠では別表のように、セクションA(冒頭の規定)、セクションB(エネルギー安全保障及びクリーン経済への移行)、セクションC(産業及び輸送部門における温室効果ガス排出削減技術・解決策の促進)、セクションD(持続可能な土地、水及び海洋の解決策)、セクションE(温室効果ガスの回収・除去のための革新的技術) 、セクションF(クリーン経済への移行を可能にするインセンティブ) 、セクションG(公正な移行)、セクションH(利害関係者の関与と制度的取り決め) 、セクションI(最終規定)、の九つのセクション(節)に分けられている。

表. IPEF クリーン経済協定の条文構成

資料:米国商務省;「IPEFクリーン経済協定(INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY)」より筆者が作成。

(https://www.commerce.gov/sites/default/files/2024-03/IPEF-PIII-Clean-Economy-Agreement.pdf)

セクションAは、第1条(適用範囲)、第2条(定義)、第3条(クリーン経済への包摂的な移行)の三つの条文で構成されている。セクションBは、第4条(クリーンエネルギー技術の開発と能力拡大)~第7条(エネルギー部門のメタン削減) 、セクションCは、第8条(産業における温室効果ガス排出削減・解決策の促進) ~第10条(経済クラスターにおける温室効果ガス排出削減技術・解決策の促進)までカバーしており、クリーン経済協定の重要な取り決めを多く含んでいる。

セクションDの対象は、第11条(持続可能な農業慣行)~第13条(持続可能な水の解決策と海洋を基盤とする解決策)までとなっており、農業部門のクリーン経済化や海洋分野におけるクリーンエネルギーの役割などに関する規定を取り上げている。セクションEは、第14条(温室効果ガスの除去)のみで構成されている。セクションFは、第15条(需要サイドの対策強化)~第18条(技術協力と能力開発)、セクションGは、第19条(公正な移行政策の推進)~第21条(公正な移行のための社会的対話) までカバーしている。

セクションHの対象は、第22条(社会との関与)~第25条(情報共有)までであり、クリーン経済協定の中で、域内水素イニシアティブやクリーン電力などの「協力作業プログラム(第23条)」や「IPEFクリーン経済委員会(第24条)」などに関する規定が盛り込まれている。

セクションIは、第26条(他の協定との関係)~第38条(一般的な見直し)までカバーし、第27条(秘密の取り扱い)、第28条(情報の開示)、第30条(協議)、第31条(連絡部局)、第32条(効力発生)、第34条(脱退)、第35条(改正)、第36条(加入)、第37条(寄託者)などの「最終規定」を網羅している。

したがって、IPEFのクリーン経済協定は九つのセクションと38の条文から構成されている。

エネルギー安全保障とクリーン経済への移行を促進

IPEFクリーン経済協定の加盟国は、当然のことながら、域内のエネルギー安全保障の達成及びクリーンエネルギーの技術開発について協力することに合意している。このような協力の分野として、政策議論、技術分析、知識移転、技術交流、資金供与又は労働力開発などが挙げられる。

加盟国は、信頼できる電力へのアクセスを拡大し、電力供給に占めるクリーンエネルギーの割合を引き上げ、2030年までにクリーンエネルギー貯蔵のために少なくとも1,200億ドルの投資を共同で実施する予定だ。

そして、加盟国は水素及び燃料電池に関する国際パートナーシップ等の取り組みなどに基づき、水素に関する規制及び基準の策定において、技術協力や情報共有を進めるとしている。

IPEF加盟国は、人工的な原油で脱炭素燃料である「e-fuel」及び「e-メタン」等のカーボンリサイクル燃料(以下、RCFs)が、化石由来の商品に代わり既存のインフラを利用することで炭素排出を削減することに着目している。さらに、世界の温室効果ガス排出量の削減をもたらすRCFsの研究開発や利用を検討しており、そのために必要な取決めの策定に協力する意向である。

また、加盟国は低炭素かつ再生可能な水素及び水素の派生物としてのアンモニアが、カーボンニュートラルの道筋として重要であるとし、国境を越えた水素貿易の促進のために関連する水素技術の支援や情報交換などに取り組むとしている。

さらに、IPEF加盟国においては、海底電力ケーブルの迅速かつ効率的な敷設や維持及び修理を行うこと、国境を越えた電力取引を促進することで意見が一致している。国境を越えた電力取引を行う加盟国は、電気の安全な輸送並びに国境を越えた電力取引のための海洋電力基盤の整備・促進に協力するとしている。

バイデン政権は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量が等しい)にすることを目指している。IPEFクリーン経済協定においては、加盟国は実質ゼロの排出量の達成のため、30年までに再生可能エネルギーへの投資に地域で少なくとも200億ドルを拠出するという目標を支援することが盛り込まれた。

産業及び輸送部門における温室効果ガス排出削減を促進

IPEFクリーン経済協定は、第9条で「航空、海運、鉄道、道路輸送における温室効果ガス排出削減及びゼロ排出技術・解決策の推進」を規定している。周知のように、近年は航空、海運、鉄道及び道路輸送の脱炭素化の動きが活発化している。

IPEF加盟国は、持続可能な航空燃料(以下、SAF)について、通常の石油ベースのジェット燃料と比較して、ライフサイクルの温室効果ガス排出量の大部分を削減するものを増やす意向である。SAFは、都市ゴミや廃材あるいは使用済み食用油や植物油などを原料として製造されるカーボンニュートラルな航空燃料を指している。

さらに、クリーン経済協定は、航空だけでなく海上輸送の脱炭素化が急務であることから、グリーン海運回廊のネットワークの開発、あるいは温室効果ガスの排出がゼロ又はほぼゼロの内陸水上輸送について協力することを謳っている。このため、加盟国は2027年までに、地域内に少なくとも五つのグリーン海運回廊の設立を開始する予定である。

またIPEF加盟国は、各国が採用している道筋に留意しつつ、今後10年間に道路輸送部門を急速に脱炭素化し、ゼロ排出の車両の拡大を支援するとしている。加盟国はゼロエミッションの公共車両や小型車などの販売・普及に取り組むとともに、充電と燃料補給のインフラに大型の投資を行うことになる。

水素以外に4分野が追加された協力作業プログラム

協力作業プログラム(CWP)は、IPEFクリーン経済協定の加盟国が、労働者の権利及び環境保護に関するものを含め、同協定の範囲内で協力して行う行動・計画・活動から構成される。

加盟国は、「IPEFクリーン経済委員会」に対する協力作業プログラムの説明を記載した書面による通告でもって、同委員会によって行われる修正を条件として、協力作業プログラムを申請することができる。

いずれの加盟国も協力作業プログラムに関する書面による通告を受領してから30日以内に、その協力作業プログラムを提案した他の加盟国に対し、質問をすることができる。提案した加盟国は、質問またはコメントを受け取ってから14日以内に書面で回答しなければならない。そして、協力作業プログラムに適切な修正を加え、他の加盟国にプログラムへの参加を呼びかける書面通知をIPEFクリーンエコノミー委員会に提出することになる。

その通告の受領後14日以内に、協力作業プログラムが定める基準を満たさないと考える加盟国は、IPEFクリーン経済委員会に異議申立書を提出することができる。いずれの加盟国も異議を申し立てない場合には、通告された計画は協力作業プログラムとする。

提案された協力作業プログラムに異議が唱えられた場合には、当該計画を提案した加盟国と異議を唱えた加盟国は協議することになる。異議を申し立てた加盟国が撤回した場合には、協議に応じて修正された計画は、協力作業プログラムと見なされる。

協力作業プログラムに参加している加盟国は、他の加盟国及びIPEFクリーン経済委員会に通告することにより、参加を中止することができる。協力作業プログラムに参加する加盟国は、計画の進捗状況、計画への参加の変更及び計画の終了について、IPEFクリーン経済委員会に定期的に書面による報告を行う必要がある。

日本とシンガポールが共同で立ち上げたIPEF地域水素イニシアティブが、最初の協力作業プログラムであることがクリーン経済協定の協定文の中に盛り込まれた。その後、クリーン経済協定に基づき、炭素市場(韓国と米国の共同提案)、クリーン電力イニシアティブ(日本提案)、クリーンエネルギーへの公正な移行のための労働力開発の主流化(フィリピン提案)、SAFの地域協力(シンガポール提案)などの4分野に関して、新たに協力作業プログラムを立ち上げることが明らかにされた。

IPEFクリーン経済委員会の役割

IPEFクリーン経済協定は、加盟国が中央政府の高官で構成される「IPEF クリーン経済委員会」を設立することを定めている。

IPEFクリーン経済協定に基づき、各加盟国は発効から30日以内に、他の加盟国へIPEFクリーン経済委員会のメンバーを連絡し、その後に変更があった場合には速やかに通知することになる。また、発効から60日以内には、IPEF クリーン経済委員会は3分の2の賛成で議長(任期2年)を選出し、120日以内に同理事会の運営に関する手続きを定めた付託事項(意思決定の手続き、情報の提出の手続き等)を作成しなければならない。

さらに、IPEFクリーン経済委員会は毎年、対面ないしオンライン上で会合を開催する。そして、必要と認める作業部会や小委員会及びこれらに類する機関の設置、加盟国間の協力活動を促進するための手段の討議、さらには協力作業プログラムの策定の支援やその活動の監視などを行うことになる。

日本企業におけるIPEFクリーン経済協定のメリットとは何か

IPEFのクリーン経済協定文を一読しても、パリ条約や各国の気候変動対策に通じていなければ、直ちに日本にとってのメリットを明確に理解することは難しい。しかしながら、今後の日本にとって化石燃料に頼らない産業構造を作り上げることが大切であることは論を待たず、IPEFクリーン経済協定は水素などを中心とするクリーンエネルギー社会の実現にとって、有効な手段の一つであることは疑いない。

日本はIPEFクリーン経済協定を活用することにより、エネルギー安全保障の強化を促進できるし、気候変動に対する強靭性の確保やクリーン経済への移行を加盟国間で協力し合いながら展開することができる。また、IPEFクリーン経済協定においては、気候関連のインフラ整備や技術支援及びプロジェクト開発に関する資金協力の枠組みが確立されており、それを活用することで域内のクリーンエネルギー分野での投資や経済連携を進展させることができる。

特に、日本にとってメリットがあるのはIPEFの協力作業プログラムの中に域内水素イニシアティブが設けられたことだ。幸いなことに、日本は水素関連の研究開発では世界の先頭グループを走っており、域内の共同プロジェクトの実施や技術移転を通じて、IPEF加盟国の水素利用の促進に協力することが可能である。

したがって、日本はIPEFの協力作業プログラムの枠組みを通じて、他のIPEF加盟国との連結性や情報共有を強化するとともに、IPEFクリーン経済協定の下での水素プロジェクトの促進や技術開発のための資金の投入により、域内の水素を活用した経済社会の実現に貢献することができる。

最終的には、日本はIPEF加盟国の水素関連プロジェクトへの資金や技術の支援を通じて、域内の企業連携や協業を進展させることにより、燃料電池自動車(FCEV)などの水素関連分野の生産や輸出を強靭化し、水素立国としての地位を盤石にすることが期待される。

コラム一覧に戻る