2011/09/15 No.146拡大に転じた内外価格差〜円高・デフレで生活実感は良くなったか〜

高橋俊樹

(財)国際貿易投資研究所 研究主幹

要約一般には、デフレと円高により日本の物価は下落していることから、物価が上昇している海外との「内外価格差」は縮まっていると考えられている。しかしながら、実際には96年から縮小傾向にあった内外価格差は、2008年から拡大に転じた。 内外価格差は、「(日本で売られている価格)−(円換算の海外で売られている価格)」である。仮に、今ビッグマッグ1個が日本で320円、米国では4ドルで売られているとする。この時、内外価格差は12円(320円−308円(4ドル×77円/ドル))ということになる。 この内外価格差の比率は、次の式の展開からわかるように、ちょうど購買力平価を市場為替レートで割ったものに等しくなる[内外価格差比率=320円÷308円=320円÷(4ドル×77円/ドル)=(購買力平価(320円÷4ドル=80円/ドル))÷(市場為替レート(77円/ドル))=1.039]。 したがって、日本の内外価格差が08年以降に拡大した原因は、分子の購買力平価よりも分母の市場為替レートの方が円高(値が小さくなる)になったことに求められる。 すなわち、非貿易財の生産性上昇により同部門の物価が下落し、07年まで日本と海外との物価比率は縮小したものの(購買力平価の値が小さくなる)、金融危機以降においては、貿易財部門における生産性の急上昇から輸出競争力が高まり、市場為替レートが購買力平価以上に円高になったためと考えられる。 高齢化社会を迎え、「生活実感」は以前にも増して重要な社会的、政治的なイシューになりつつある。生活実感を良くするには、非貿易財の価格を貿易財以上に下落させ、「内外価格差を再び縮める」必要がある。 このためには、「規制緩和」に「ITの利用拡大」及び「FTAの活用」を併用して非貿易財の生産性を高め、価格の低下に結びつけることが求められる。FTAは今のところ、消費者の生活実感よりは企業の海外への輸出に貢献しており、食料や生活の身の回り品などの価格を低下させ、消費者にもっと身近なものになることが望ましい。 円高メリットに関しては、原材料価格の上昇がその浸透を阻んでいる。さらにデフレの陰に隠れて、円高の還元が進まない面もある。円高メリットから、安くなった商品情報を提供するシステムが必要だ。 また、生活実感の改善には家計の収入を増やして、実質的な所得(購買力)を高める必要がある。賃金を引き上げて実収入を拡大するには、復興対策やエネルギー対策を通じて需要を盛り上げることだ(需給ギャップの解消)。さらには、利益の増加が見込める「アジアなどでの事業展開」の拡大も不可欠だ。 |

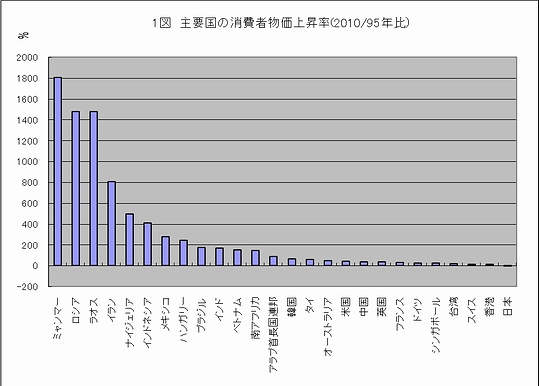

日本の物価上昇率は世界で最下位の173番目

80年年代から90年代後半にかけて緩やかに上昇してきた日本の物価は、1999年から低下に転じ、現在までその傾向は続いている。こうした10年以上もの物価下落は、景気の低迷を反映しているわけであるが、はたして日本だけの現象なのであろうか。

IMFのデータで95年に対する2010年の世界各国の物価上昇率を算出したところ、日本の消費者物価上昇率は1.1%減であった。過去15年間において、日本の物価は比較可能な世界173カ国の中で最も伸び率が低く、唯一マイナスの伸びを記録した(注1)。

周知のように、日本のデフレの要因は需要不足にある。最近の内閣府の発表によれば、日本の2010年から2011年上期にかけての需給(GDP)ギャップ(注2)は、マイナス4%とのことであった。すなわち、物やサービスへの需要が生産に追いつかず、日本のGDPの4%に相当する約20兆円の需要不足が生じているということだ。

需給ギャップは物価を下落させる主因であるが、円高による輸入物価の低下とともに、グローバル化の進展による国際競争の激化も無視できない。日本企業は韓国、中国、台湾製品との競争力を維持するため、現地での販売価格の引き上げを抑制している。これが賃金を圧縮し、デフレの原因となっている。

また、観点を変えれば、近年の日本のデフレは、長期で見ると、貿易取引の対象となりにくい非貿易財を中心とした日本の相対的な物価水準の高さを修正する過程とも考えられる。

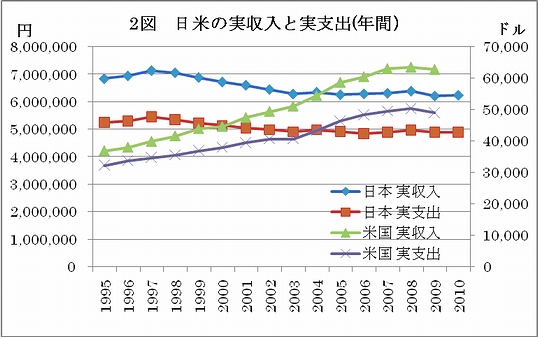

日本の実収入は大きく減少

消費者の生活実感は実質ではなく名目(金額)の世界にある。実質GDPの増加にもかかわらず(注3)、賃金デフレにより家計の収入金額は97年から減少し、生活実感はむしろ悪化している。日本の1世帯当たりの実収入は、1995年には年間で685万円であったが、2010年には625万円となり、60万円(8.7%減)の収入ダウンとなった。ピークであった97年の714万円と比較すると、約90万円(12.5%減)の収入が減少した(2図参照)。

これに対して、米国の1世帯当たりの2009年の実収入は6万2,857ドルで、1995年に対して70.3%上昇した。日本と違い、世帯の収入は上昇傾向にあるが、2007年以降は金融危機の影響から収入の伸びは停滞しており、日本化の傾向が見られる。

日本の物価は2010年には95年比で1.1%減であるが、上述のように世帯の収入はそれ以上に減少している。米国では2009年には95年比で物価が43%上昇したが、収入がそれ以上に増えている。したがって、リーマンショックの影響から消費に変化は見られるものの、10年以上も前との比較では生活実感は日本ほど悪いわけではない。

デフレはもともと景気の低迷を反映したものであるから、そのために生活実感が良くなるという理屈は成り立たないが、所得低下の影響をある程度は緩和している(注4)。これに円高による内外価格差の縮小が加われば、生活実感は改善されるはずだ。

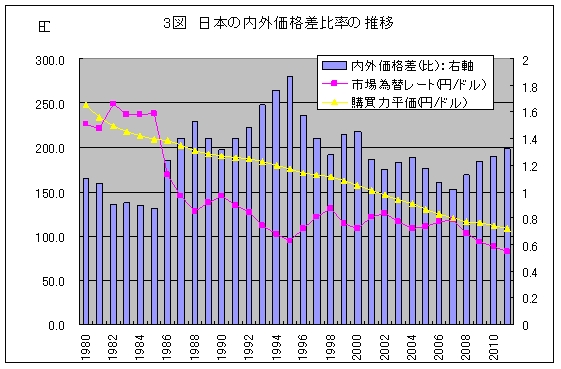

2008年から拡大に転じる内外価格差

実際に、日本と諸外国との物価格差の現状を見てみると(注5)、東京の2011年2月時点の牛乳216円は、米国ワシントン、英国の2倍以上の値段である。かなり大雑把ではあるが、豚肉、トマト・ビール・タクシー初乗り料金も米英の2~3倍のようだ。中国との比較では、これらはいずれも4~5倍となる。テレビ・乗用車は品質などの問題から価格比較がなかなか難しいが、何十カ国もの調査対象国全体との比較では日本の方が高い場合が多いようだ。

このような日本と諸外国との物価比較は、何千もの商品を対象にして、1つ1つの商品・サービスの値段を1ドル何円と積み上げて算出する購買力平価につながるものである(注6)。ちなみに、日本の対ドル購買力平価は、IMFによれば2010年は111円であった。

つまり、日本と海外において選ばれた何千もの商品・サービスの円ドル交換比率を加重平均すると1ドル=111円になるということである。1995年の購買力平価は176円、2005年は130円であったので、年々右肩下がりで円高の傾向が見られる。

これは、日本の物価水準が海外との比較で下落していることを示している。なぜならば、95年時点では日本のボールペン1本が176円で海外では1ドルであったのが、2010年には海外では1ドルのままだが日本で111円に値下がりしたことになるからだ。

しかしながら、実際の円の対ドル市場為替レートは2010年においては87.8円であるので、この水準のレートとの比較では日本の物価水準は依然として海外よりも高いことになる。換言すれば、市場為替レートに見合うほど、物価が下落していないということだ。

例えば、先の物価調査に基づくと、マーケットにおける卵1ダースの値段が東京では276円、米国ワシントンでは2.4ドルである。1財しかないが、購買力平価は1ドル115円(276円÷2.4ドル)となる。2011年2月の1ドル82.52円の市場為替レートで計算すると、2.4ドルは198円である。

したがって、税金や輸送費を無視すれば、安い輸入品の影響により、日本における現実の卵1ダースの値段は米国の198円に向かって下がってもいいということになる。このように、日本で実際に販売されている価格が市場為替レートで換算した値段よりも高いことが、消費者が円高差益による生活実感の改善に満足できない要因になっている。

換言すれば、これは「内外価格差が生活実感の改善を妨げている」ということだ。前述のように、内外価格差は『購買力平価と市場為替レート』の差分である。購買力平価を市場為替レートで割った内外価格差比率は、その分だけ日本の物価が海外よりも高いことを示す(注7)。

2010年における日本の内外価格差比率を計算すると、『1.267=購買力平価111.2円÷市場為替レート87.8円』ということになる。95年においてはこれが1.868、2000年には1.453、2005年には1.175となり、この改善傾向は2007年まで続き、ついには1.018にまで低下した。これはほとんど内外価格差がなくなったことを意味している。しかしながら、3図のように08年から拡大に転じ、2011年においても内外価格差は広がりつつある。

すなわち、95年には日本の物価水準は海外の1.9倍であったが、07年にはほとんど差はなくなったものの、2010年には再び1.3倍にまで広がったということだ。

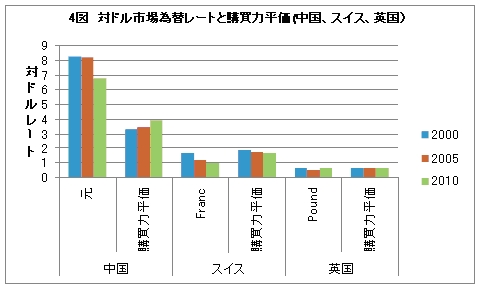

途上国の市場為替レートは過小評価される

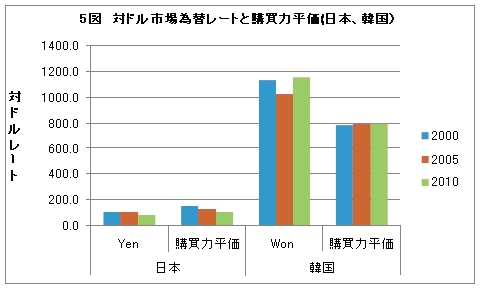

それでは、日本以外の国においても、購買力平価と市場レートとの間に乖離(内外価格差)があるのであろうか。4図、5図は主要国の対ドル市場為替レートと絶対的購買力平価を比較したものである。

韓国と中国においては、購買力平価が市場為替レートよりも高くなっており(値が小さい)、日本とは逆に、実際のマーケットにおける物価水準が市場為替レート換算価格よりも低いということになる。しかも、購買力平価と市場為替レートとの格差は日本やスイスよりも大きく、それだけ市場為替レートが現実の物価格差を反映していないことになる。

バラッサ=サミュエルソン効果によると(注8)、貿易財部門では先進国の方が途上国よりも生産性が高い。これに対して、非貿易財部門では先進国でも途上国でも生産性の格差はない。生産性の高い先進国の貿易財部門の賃金が上昇し、労働移動が自由なことから非貿易財部門の賃金も上がり、同部門の物価水準が引き上がる。

途上国では、貿易財の生産性が低いため賃金が抑えられ、先進国と同じ論理から非貿易財部門も低い賃金水準となるため、物価水準は先進国よりも低くなる傾向がある。この考え方によれば、中国のような途上国では、物価水準に基づく購買力平価(2010年には1ドル3.9元)は、市場為替レート(6.8元)よりも減価する(元高である)のは理論に沿った結果であるということになる。

つまり、一般には途上国では市場為替レートの方が購買力平価よりも過小評価される(安くなる)傾向がある。しかし、中国の場合は管理通貨体制を採用しているだけでなく、貿易財(製造業)と非貿易財(サービス業)の生産性上昇率や賃金上昇率に差がないというデータもあり、実際のバラッサ=サミュエルソン効果が機能しているかどうかについては詳細な分析が必要である。

韓国の場合は、中国と同様に市場為替レートが購買力平価よりも過小評価されており、途上国の特徴を示している。これは貿易財部門の生産性が低いということなのか、生産性が高くても利潤を確保するために賃金を抑制しているのか、いずれにしても、バラッサ=サミュエルソン効果が働いているのかどうかを明らかにする必要がある。また、制度的な面で、ウオンが購買力平価よりも過小評価される要因があるのかどうかも、検証の余地がある。

これに対して、先進国では前述のとおり貿易財部門の生産性が高く、同部門の賃金を上昇させ、非貿易財の賃金を引き上げる。これに伴い、非貿易部門の価格が上昇し、市場為替レートが購買力平価よりも過大評価される傾向がある。

実際、スイスでは日本と同様に市場為替レートの方が購買力平価よりもフラン高である。これは、海外と比較して、スイスの実際のマーケットで売られている商品価格が市場為替レートで換算した値段を上回っていることを示している。

英国は購買力平価も市場為替レートも同水準であり、英国と海外との商品・サービスの1つ1つの通貨交換比率と市場為替レートとの間に格差がないようだ。すなわち、英国の内外価格差は、日本ほど顕著ではないということになる。

内外価格差の原因は低い非貿易財の生産性

以上のことから、日本の内外価格差の主因は、貿易財と比較した非貿易財の労働生産性の低さや、価格の高さにあるようだ(注9)。

総務省の家計調査報告から、非貿易財として、『穀類、生鮮野菜、外食、光熱・水道、住居、保健・医療サービス、自動車維持費、通信、教育サービス、教養娯楽サービス、理容美容サービス及び他の諸雑費』、などを挙げることができる。

繰り返しになるが、日本の非貿易財の価格が高水準であるのは、バラッサ=サミュエルソン効果が説くように、貿易財の生産性上昇率が非貿易財よりも高いためだ。貿易財の生産性上昇率が非貿易財のそれを上回っている分だけ、非貿易財の相対的な価格が上昇する。したがって、貿易財と非貿易財における生産性上昇率の格差を縮められれば、内外価格差は解消に向かう。

実際に非貿易財の価格は低下し、07年までは内外価格差は減少した。問題は、なぜ08年から内外価格差が拡大に転じたかである。引き続き非貿易財の価格が下落しているのであるから、一般的には内外価格差は広がらないはずだ。

しかし、金融危機以降においては、グローバル競争の激化から貿易財の生産性がさらに上昇し、貿易財の価格が下落した。これが、輸出競争力を拡大させ、購買力平価を上回る市場為替レートの急激な円高を招いたと考えられる。実際に、代表的な貿易財であるテレビ、デジタルカメラ、パソコンなどの電気・電子製品の価格低下は著しい。

したがって、消費者の生活実感が改善しないのは、グローバル競争の激化により、貿易財と非貿易財における生産性上昇率の格差が広がったことが影響していると思われる。

拡大した生産性格差を取り除くには、規制緩和やITのサービス分野への活用が有効であり、その対応策のさらなる強化が望まれる。こうした対策によりサービス産業の生産性を上昇させ、非貿易財の価格を低下させることで内外価格差は縮小する。これにより、実質的な購買力は高まり、デフレ下においても生活実感は確実に改善する。

低い消費支出に占める貿易財のシェア

内外価格差が生じる要因には、非貿易財が関係していることが明らかなようだ。それでは、日本の消費者は、実際に家計の所得からどのくらいの割合で貿易財と非貿易財に支出しているのであろうか。

2011年7月分の1世帯当たり1ヶ月間の消費支出(2人以上の世帯−勤労者世帯)において、貿易財(注10)と非貿易財(記述済み)を分類し、貿易財の支出を全消費支出で割ることによって貿易財への支出割合を算出した。この結果によると、7月の消費支出32万9,367円に占める貿易財の支出額は12万3,176円で、割合は37.4%であった。

つまり、日本の1世帯当たりの貿易財への支出は全体の4割以下であり、直近の円高を十分に享受できるほど割合が高くないということだ。ここにも、消費者が生活実感の改善を十分に享受できない原因を見出すことができる。分類に当たってできるだけ貿易財を捕捉するよう心がけたが、改めてサービス分野が主体である非貿易財への支出割合が多いことが浮き彫りになった。

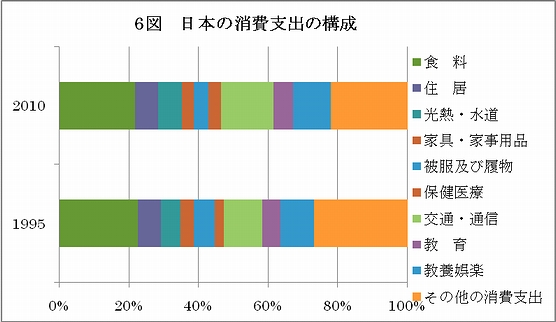

また、日本の世帯当たりの消費支出の特徴を見てみると、2010年の「食料」への支出割合が22%、「教養娯楽」へは11%、理容美容サービス・タバコ・小遣い・交際費・仕送り金などから構成される「その他の消費支出」は23%であった。

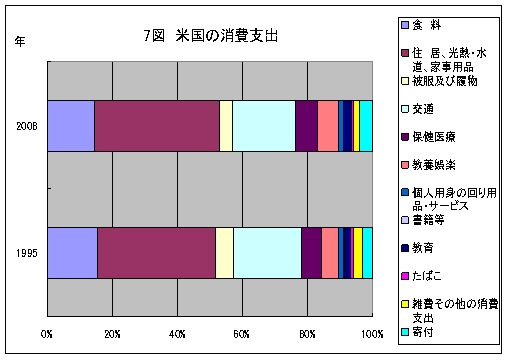

これに対して、米国の場合は、2008年の食料への支出は15%と日本よりも少ない。しかし、光熱・水道、家具・家事用品を含む住居支出が39%に達し、日本の18%を大きく上回る。なぜこのように大きく違うかというと、米国の場合は固定資産税や住宅ローンが住居支出に含まれているが、日本では税金は非消費支出、住宅ローンは実支出以外の支出として分類されているためだ(注11)。なお、同様に米国の保健医療の支出には健康保険料が含まれているが、日本では含まれていない。

また、米国の交通費の割合は19%であり、日本は通信費を含む交通費が15%である。したがって、米国には自動車保険が含まれていることを割り引いても、米国の方が交通費を多く支出している。教養娯楽では米国は6%と日本の11%よりも少ない。さらに、米国では、日本のその他の消費支出」に相当する「個人の身の回り品」、「タバコ」、「雑費等その他の支出」や「寄付」が9%程度であり、日本よりも大幅に割合が少ない。

項目のたて方だけでなく、税や保険の取り扱いで日米の消費支出統計には違いがあり、厳密な比較は困難であるが、米国の方が住居や交通などへの支出割合が高いように思える。また、日本の方が、教養娯楽サービスや小遣い、交際費などへの支出割合が大きい。さらに、日本では、「食料の価格と支出割合」が高いため、その分だけ米国よりも日々の生活で物価高を感じ易い構造になっているようだ。

生活実感を良くするには

高齢化社会を迎え、「生活実感」は以前にも増して重要な社会的、政治的なイシューになりつつある。生活実感を良くするには、さらに非貿易財の価格を貿易財以上に下落させ、「内外価格差」を縮める必要がある。

このために取り組まなければならないことは、「規制緩和」や「ITの利用拡大」、及び「FTAの活用」などを通じて非貿易財の生産性を高め、物価の下落を実現することだ。

トマトなどの生鮮野菜は非貿易財であることの他に、天候などの自然条件にも左右されるが、弁護士・会計士などの専門サービス、金融・保険サービス、医療サービス、教育サービス、などについては、「規制緩和」などでその生産性を引き上げ、価格を引き下げることが求められる。

また、ITのサービス分野への活用で、非貿易財の生産性の向上が期待できる。FTAは今のところ、消費者の生活実感よりは企業の海外への輸出に貢献しており、食料や生活の身の回り品などの価格を低下させ、消費者にもっと身近なものになることが望ましい。

FTAを利用して消費者に届けている商品の例としては、ASEANからの魚介類、肉類、果物、衣類などの輸入が挙げられる。今後はこうした貿易財だけでなく、非貿易財(サービス分野)の価格を引き下げるようなFTAの活用が求められる。

自動車保険などは海外からの参入でずいぶん価格が安くなってきた。しかし、一時は米国の葬儀サービス会社の対日進出が話題になったが、それに続く事例が聞かれないのは寂しい。

円高メリットに関しては、原材料価格の上昇がその浸透を阻んでいる。さらにデフレの陰に隠れて、円高の還元が進まない面もある。円高メリットを受け、安くなった商品情報を提供するシステムが必要だ。

また、生活実感を引き上げるには、家計の収入を増やして、実質的な所得(購買力)を高めることが望ましい。賃金を上昇させ実収入を拡大するには、復興対策やエネルギー対策により、需要を盛り上げることが求められる(需給ギャップの解消)。さらには、利益の増加が見込める「アジアなどでの事業展開」の拡大も不可欠だ。

(注1)日本の次に物価の伸びが小さかった国は香港で12%増、そしてスイスが13%増であった。中国は35%、米国は43%、韓国は66%の上昇であった。ベトナム、インド、ブラジルは100%、インドネシアは400%、ロシアは1800%を超える上昇であった(1図参照)。このデータから読み取れることは、95年以降の日本のような物価の下落は、他の国では見られないということだ。

(注2)需給(GDP)ギャップは、((実際のGDP−潜在GDP)÷潜在GDP)

(注3)実質GDPは、物価調整後の国内で生み出した付加価値総額である。日本の実質GDPは、2010年には95年に対して12.5%増加した。米国は45.7%増、韓国は93%増、中国は3倍であった。日本の実質GDPは、主要国と比較して上昇率が小さいものの、それでも拡大してきたことは事実である。

(注4)生活実感に与える影響において、デフレと円高は分けて考える必要がある。円高は差益還元により内外価格差の解消を図ることが可能であるが、デフレは結果として収入減を和らげるが、生産性を引き上げて価格を下落させるわけではない。

(注5)(財)国際金融情報センターのホームページ、「世界各国の物価水準―日本の物価との比較」を参考にした。

(注6)購買力平価については、国際貿易投資研究所ホームページ、フラッシュ145「デフレが招く円高」、季刊「国際貿易と投資」2011年秋号No.85「5年後のアジアの購買力は日本の7倍」を参照願いたい。

(注7)内外価格差比率の概念に沿って、もう少し日米の卵1ダースの場合における購買力平価と市場為替レートとの関係を整理すると、『(東京での卵1ダースの値段276円÷米国ワシントンでの卵1ダースの値段198円)=(購買力平価115円÷市場為替レート82.52円)=1.394=内外価格差比率』、ということになる。また、内外価格差は、276円−198円=78円ということになる。

(注8)バラッサ=サミュエルソン効果の原典は、以下のとおり。Balassa.B.(1964),”ThePurchasingPowerParities”JournalofPoliticalEconomy,Vol72,No.6December,SamuelsonmPaulA,(1964)“TheoreticalNotesonTradeProblems”ReviewofEconomicandStatistics,Vol23,No.2,

(注9)日本などの先進国におけるバラッサ=サミュエルソン効果を検証した例として、「バラッサ=サムエルソン仮説でみた日本のデフレ」2004年8月、法専充男氏、野上督之氏による財務省財務総合政策研究所の論文が参考になる。

(注10)総務省家計調査報告における「1世帯当たりの支出項目」の中から、『魚介類、肉類、乳製品、果物、油脂・調味料、菓子類、調理食品、飲料、酒類、家具・家事用品、衣服及び履物、医薬品・保険保持用取扱品・保健医療用品・器具、自動車・自転車等購入、教養娯楽用品・書籍等、理容美容用品、身の回り品、タバコ、交際費における食料・家具家事用品・衣服履物』、などを貿易財として分類した。なお、どちらにも分類できない項目「小遣い、交際費(贈与金、他の交際費)、仕送り金」については、最初に貿易財の全消費支出に占めるシェアを計算し、その割合をこれらの支出に乗じて、どちらにも分類できない項目の貿易財への支出とした。そして、この支出額と最初に分類した貿易財への支出額を合計し、最終的な貿易財への支出額とし、全消費支出で割ってシェアを算出した。

(注11)日本は米国と違い、固定資産税などの税金や健康保険および年金は消費支出に含めず、非消費支出としている。また、日本と米国において、消費支出項目に違いあり、米国で設けられている「寄付」は、日本では支出項目として分類していない。さらに、米国では支出項目に年金を含んでいるが、7図においてはそれを除いたシェアを算出し、日米比較を行った。これらの理由から、日米の消費支出において厳密な比較はできない。

フラッシュ一覧に戻る