2025/03/27 No.538躍動するホーチミン経済圏

藤村学

青山学院大学教授

昨夏(2024年8月下旬)、9年ぶりにホーチミン市を訪問した。前回(2015年)は市内いたるところで工事中、交通渋滞に土埃という風景だった。

その後の市内の変貌ぶりは、2018年に竣工したランドマーク81(Landmark 81、高さ461.3メートル)の展望台から一望すると一目瞭然。中心部には高層ビルが林立、高速鉄道が地下から地上に出る光景もよく見えた。視線を遠方に移すと、東西南北に市街地が広がり、ホーチミン経済圏の急速な発展を実感できる。藤村教授から、高速鉄道計画、新空港建設、港湾、高速道路網、人材育成等産業基盤の整備が進展するホーチミン経済圏の活況について伺った。 聞き手は大木博巳ITI研究主幹。

Q. ホーチミン市内では、ベトナム最大手の財閥ビングループの存在感が大きいようですが。

A. ホーチミンやハノイといった大都市だけでなく、ベトナムでは地方都市でもビングループのプレゼンスを感じます。見た目でわかりやすいのは市街中心部に立地するVincom PlazaやVincom Centerといった名前のショッピングモールと、市街地に目立つビンファストのEVタクシー(ベトナム航空と同じ深緑色)です。

ホーチミン市内で現在最も目立つのはランドマーク81の周りに2021年ごろまでに造成されたVinhomes Central Parkという1万戸規模の高層ビル住宅街(敷地面積は70~80ha程度か)です。以前は1区目抜き通りのドンコイ通り沿いの商業ビルとBITEXCOタワーがホーチミンのスカイラインの中心でしたが、現在はそこから北東に約4kmのビンタン区にあるランドマーク81タワーとその周辺の高層ビル群がその座を奪っています。

Vinhomes Central Parkの入居者は富裕層や外国人駐在員の賃貸が多いようで、50m2の程度のILDK部屋で月額700~1000ドル(商業サイトより)ですから、東京都心に劣らないようです。敷地内のコンドミニアム群の半分以上はまだ完工していない様子で、完工済みのものでも、コロナ禍の影響のせいか、入居率はまだ2割程度という印象でした。各棟の1階にはコンビニやファストフード店舗が開業していますが、人通りは少なく、生活臭をあまり感じませんが、敷地内にはビングループの学校、病院、ゴルフ練習場などが揃っており、富裕層の生活圏としては自己完結しているようです。

もう1カ所、市街中心部から北東へ約20km、旧9区にあるサイゴン・ハイテクパーク(後述)とドンナイ川に挟まれた271haの広大な敷地にVinhomes Grand Parkを開発中です。

今回はサイゴン・ハイテクパークからアクセスしたのですが、雑然としたローカル道路を抜けると眼前に忽然と高層ビル群が現れてびっくりしました。商業施設、住宅、学校、病院、公園などを一体で整備し、居住人口20万人の新都市を目指すという話です。環状 3 号線(後述)等の道路整備が進めことを見越した先行開発でしょう。ドンナイ川を高速道路で渡るときに、北方向の遠景にここの高層ビル群が目立ちます。副都心に化けていくのかもしれません。

2018年に第1フェーズ開発を開始し、2020年から住宅販売開始したそうです。車で敷地内を回りましたが、高層ビルが林立していて全体像をつかむのが難しいほど広いです。低層階の住宅街もあります。報道によれば、第2フェーズから野村不動産と三菱商事がここの開発に参画しているようです。

Q.2021年1月に、ホーチミン特別市直轄のトゥードゥク市が誕生しました。サイゴン・ハイテクパークがある旧9区、ベトナム南部の海上輸送の要所カットライ港や開発が進む旧2区、ベトナム国家大学ホーチミン市校(VNU-HCM)等がある旧トゥードゥク区が合併したものです。新市の地域総生産(以下、GRDP)は隣接するビンズオン省やドンナイ省のGRDPより大きいとされます。とくに旧9区と旧2区の状況はいかがでしたか。

A. ジェトロ情報によると、旧トゥードゥク区、旧9区、旧2区が合併したトゥードゥク新市は面積211km2、人口150万人超、GRDPはホーチミン全体の3分の1、全国GDPの7%に相当するとされます。

ホーチミン都市鉄道1号線は1区のベンタイン駅を始発として北東方向へ伸びており、ビンタイン区と旧2区の一部を横切り、旧9区に至ります。始発から10駅目のトゥードゥク駅付近(市中心部から約15km)から東に延びる幹線道路沿いにサイゴン・ハイテクパークが広がります。これはベトナム政府が南部主要経済圏のハイテク産業の開発促進を目的として2002年に設立されたもので、研究開発・人材教育・新産業インキュベーションの拠点を目指しています。入居している大手企業にはインテル、日本電産(Nidec)、ニプロ、NTT、サムスン電子などがあります。IT人材育成を担うFPT大学も立地しています。

ちなみに、ベトナム国内の他のハイテクパークとしてはハノイ西郊外にはホアラック・ハイテクパーク、ダナンにもダナン・ハイテクパークがあります。どちらも以前視察しましたが、FPT大学はホアラック・ハイテクパークにも入居しています。ダナンでは市中心から約7km南にFPT ComplexというIT系団地があり、その一角にFPT大学があります。

ホーチミン中心部からサイゴン川を渡って東側の旧2区は、10年以上前は見るべきこれといった見るべきところのない静かな印象だった記憶です。コロナ禍でいったん開発が減速したのだと想像しますが、今回は大きく変貌していました。1区からサイゴン川底を通るトウーティエム・トンネル(2012年開通)を抜けると、旧2区を東方向へ延び、ホーチミン~ロンタイン高速道路へつながるMai Chi Tho通りに出ます。サイゴン川を越えて旧2区に出たところに、2022年9月からロッテグループがLotte Eco Smart Cityというニュータウンを開発中です。そのあたりから片側6車線の異常に広いMai Chi Tho通りを1.5kmほど東へ走ると、Nguyen Co Tach通りとの交差点があり、この交差点を中心に半径1kmほどの一帯がトウーティエム地区の新興開発地帯になっています。Nguyen Co Tach通りの南東方向には商店街が形成しつつあり、Sala Parkという公園をはさんで新興住宅地ができており、その一角に豪州系インターナショナルスクールも見ました。

Mai Chi Tho通りをさらに東へ約3km走り、Dong Van Con通り右折して南東方向へ約6km走るとカットライ港に突き当たります。交通量が増加しているのに対応し、Dong Van Con通りは全線片側3車線に拡張工事中でした。港の入り口手前数キロからはトラックと乗用車のみのレーンと乗用車とバイク併用レーンが分離帯で区切られています。

Mai Chi Tho通りはそのままホーチミン~ロンタイン高速道路に接続しており(下図)、ロンタイン新空港完成後は、このルート沿いはますます発展していくことと思います。

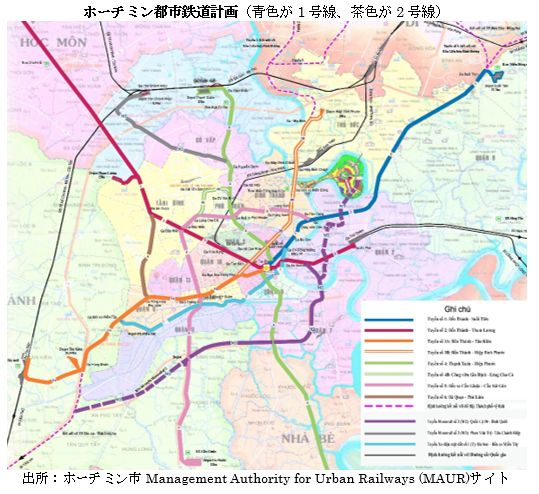

Q. ホーチミン市の都市鉄道整備について。開業が遅れに遅れた1号線が昨年12月に営業を始めました。2号線も着工しましたが、これらの状況はいかがですか。

A. ホーチミン市の都市鉄道1号線は、ベトナムの都市鉄道としては、ハノイの2A号線(2021年11月開業)および3号線(24年8月開業)に次いで3路線目の開業ですが、地下鉄部分が開通するのは国内で初めてです。路線の全長は19.7km(高架区間17.1km、地下区間2.6km)で、14駅(地上駅11、地下駅3)が稼働しました。3両編成で、走行速度は高架区間で時速110km/h、地下区間で時速80km/h、始点から終点までの乗車時間は30分ほどです。開業から30日間は運賃無料にしたためか混雑し、当初想定していた利用客57.5万人の約3倍にあたる170万人以上が乗車したとの報道があります。

昨夏視察時、1号線沿線の郊外には高層コンドミニアム群やVincom Megamallといったショッピングモールが目立ちます。開通前から沿線は不動産開発が先行したものと思います。ただし、各駅からバスなど他の公共交通機関との乗り継ぎによる「ラスト・ワンマイル」の足が整備されるまでは道路渋滞はさほど解消されないのだろうと想像します。

1号線建設は国際協力機構(JICA)が円借款で支援し、ハード・ソフトの請負内容を棲み分けし、三井住友建設、椎津建設、前田建設工業、住友商事、日立製作所(車両供給)、NTTなど多くの日本企業が参加しました。海抜が低く河川に囲まれた市街地の軟弱地盤の地下の掘削は難工事だったようです。フランス統治時代からの歴史的建造物を避けながら地下ルートを掘削するのに、日本で磨かれた「シールド工法」生きたようです。

2012年に建設工事を開始し、当初は2015年の開業を目指していましたが、約10年遅れての開業となりました。行政手続き・土地収用の遅れや工事費の未払いなどのトラブルが相次いだためです。総事業費は当初計画の43兆7000億ドン(約2400億円)から2倍以上に膨らんだという報道があります。こうした状況に陥った背景として、ベトナムの一党支配の硬直性、中央政府とホーチミン市人民委員会間の足並みの乱れ、ベトナム特有の刑法である「国家財産に損害を与える罪」を恐れた官僚たちの責任回避姿勢などが報道されてきました。

ホーチミン都市鉄道2号線は2023年6月に着工しました。こちらも2010年に中央政府の承認を得て以来、進捗が遅れています。ジェトロ情報によれば、同線はベンタイン駅から北西に位置するタムルオン駅を結ぶ全長11km(地下区間9km、高架区間2km)で、計10駅(地下9、地上1)から成り、2025年までに整地が完了する見込みです。第1期の投資総額は約48兆ドン(約2,900億円)で、その約8割がアジア開発銀行(ADB)、ドイツ復興金融公庫、欧州投資銀行が参加してODAとして賄われます。当初は2026年に完成予定でしたが、計画の遅延により、現時点で2030年に完成予定となっています。

Q.ドンナイ省で建設中のロンタイン国際空港とタンソンニャット国際空港についての現状はどうでしょうか。

A. 視察時は工事車両出入口までしか近づけませんでしたが、ロンタイン空港は下図の通り、高速道路CT01号線沿いの南側に位置します。ホーチミン市中心部から約40kmの距離です。

事業主はベトナム空港公社(ACV)で、第1期工事は46億ドルの予算で2023年9月第1期に着工し、2026年に完工予定です。滑走路は全長4kmで年間利用客数2500万、貨物120万トンの取扱いを計画しています。当初は2018年末の着工、25年に完工見込みでしが、入札など各種手続きの遅れ、建設の停滞、コロナ禍で土地収用・補償への対応の遅れなどがあったようです(現地日系機関ヒアリングおよび報道情報より)。

空港建設に伴う土地収用・立ち退き補償・再定住支援を含む総事業費は約22.9兆ドン(約9.4億ドル、1,410億円)にのぼり、約4900haの敷地のほぼすべての土地収容は完了し、影響を受ける約5600世帯のうち、2024年初時点で約8割が移住先の手配済みと報道されています(NNA Asia 2024年2月15日付「ロンタイン空港、26年前半の開港要請」)。ファイナンス面の詳細はわかりません。

昨夏実走した感触からは、ロンタイン空港からホーチミン市街まで順調に走行しても1時間かかりそうです。同空港開業後に高速道路上の交通量が増すことを考えれば、国際便で到着する渡航者にとっては、既存のタンソンニャット空港から市街への所要時間より確実に長くなると思われます。

一方、タンソンニャット空港は利用者増加から最大処理能力を超えた状態が続いているため、2022年12月に第3ターミナル建設に着工しました。ジェトロ情報によると、総投資額は10兆9,900億ドン(約615億円)で、地下1階から地上4階建ての設計となっています。こちらもACVが建設を担い、年間2,000万人の収容能力を追加し、滑走路や誘導路の拡張も進め、空港全体で同5000万人に引き上げる予定です。

現時点の最新ネット報道によれば、第3ターミナルは2025年4月以降に正式に運用を開始し、ベトナム航空とベトジェットエアの2社の国内線が運航される予定とのことです。

ロンタイン空港稼働後は、ベトナム南部における主要国際空港の役割はロンタイン国際空港に移行し、タンソンニャット空港は国内線が主体となる見込みです。

Q. ホーチミン市内の渋滞を緩和するため、環状道路3号線を整備中ですが。

A. 2023年6月、ベトナム南部から中部にかけての3つの主要な高速道路建設プロジェクトの着工式がホーチミン市で行われました。1つはホ―チミン市環状3号線(全長76km)、1つはビエンホア(ドンナイ省省都)~ヴンタウ高速道路(53.7km)、そしてもう1つはカインホア(中部沿岸省)~バンメトート(中部山岳省)高速道路(117.5km)です。

このうち進捗度・優先度ともに高いのが環状3号線です。ホーチミン市と、同市に隣接するドンナイ省、ビンズオン省、ロンアン省を結び、都心の渋滞緩和を目指すものです。総投資額は75.4兆ドン(約4,600億円)となる見込みで、有料の高速道路8車線(制限速度時速100km/h)と、それに平行する一般道2~3車線(同時速60km/h)から成る計画です。ホーチミン市とドンナイ省の一部区間(8.22km)から建設が進んでおり、2026年からの運用開始を目指しています。

昨夏はこの環状3号線の一部をなすドンナイ川に架橋工事中のNhon Trach(ニョンチャック)橋(2.6km)を視察しました。グーグルマップで最新情報が反映されていないせいか、アクセスに試行錯誤しましたが、高速道路CT01線の南側から回り込む形で工事現場にたどり着きました(上図参照)。同橋の総工費は約7兆ドン(約425億円)で、韓国の対外経済協力基金(EDCF)から約4兆2000億ドン(約256億円)が融資され、残りをベトナム中央政府とホーチミン市、ドンナイ省が供出します(ジェトロ情報)。

現場監督らしきベトナム人スタッフに聞いたところ、ニョンチャック橋は2025年半ばに完成する見込みだということでした。視察時は片側2車線分の工事をしていましたが、いずれ反対方向の2車線分の工事も始めるということでした。建設工事は韓国企業とのことです。この橋の前後の道路工事についての詳細は把握していない様子でした。中国人グループが橋周辺に視察に来たそうで、将来都市鉄道の駅が近くにできるはずだから開発候補地を物色に来たのだという話でした。

この橋が完成すれば、ホーチミン~ロンタイン高速道路(CT01号線)上のロンタイン橋で生じている渋滞を緩和することが期待されます。

Q.ホーチミン周辺には多くの工業団地があります。今回視察からはどんな印象でしたか。

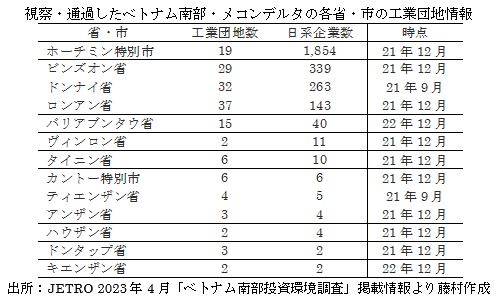

A. 昨夏はホーチミン市・郊外を1週間、メコンデルタ地域を2週間回りました。下表・図のとおり、工業団地はホーチミン特別市と隣接4省にとくに集積しています。ホーチミン市街から東西方向に延びる国道1号線沿線(ロンアン省およびドンナイ省方面)、北へ延びる国道13号線沿線(ビンズオン省方面)、市街東郊を南北に延びる国道51号線沿線(バリア=ヴンタウ省方面)に多くの工業団地が立地しています。ホーチミン市内の工業団地は空きスペースがなくなり、工業団地造成は郊外へ向かっています。その中には日系企業が開発を手掛ける工業団地もあり、ドンナイ省のアマタ工業団地は伊藤忠商事がアマタコーポレーションに出資、ロテコ工業団地は双日と地場企業と開発しました。ロンドゥック工業団地の開発は双日、大和ハウス工業、神鋼環境ソリューションが参画しました。

JICAホーチミン事務所でうかがったお話では、ホーチミン市内の工業団地はハイテク、半導体関連、データセンターといった業種にシフトし、それに伴って賃料が高騰しており、労働集約型企業は郊外へ移転する傾向にあるとのことです。新規に進出する日系企業の多くはホーチミン市街から1時間以内で通勤できる立地を好み、まずはレンタル工場で稼働を試してから、時間をかけて本格的に進出するかを検討するパターンが多いとのことです。

上述のサイゴン・ハイテクとは別に、以下、昨夏視察した工業団地に絞って紹介します。

まず、カイメップ港視察の前後に立ち寄ったバリア=ヴンタウ省のフーミー(Phu MY)I, II, III工業団地について。ホーチミン市街から高速道路CT01号線を走ってドンナイ橋を東へ渡り、ドンナイ省に入ってすぐの出口を降りて国道51号線を南下します。ここからバリア=ヴンタウ省を通過する国道51号線(QL51は全長約20km、片側2車線で、路面はところどころ傷んでいますが、交通量はさほどなく、走行はスムーズです。下図のとおり51号線とカイメップ・チーバイ港のターミナル群に挟まれる形で、北から フーミー I, II, IIIの工業団地が並んでいます。フーミー Iには日本の円借款で支援した火力発電所があり、その向かいにはVina Kyoei Steelという日系企業(板ガラス生産か)が立地しています。フーミーIIは立ち寄る余裕がありませんでしたが、フーミーIIIの敷地内をざっと見て回ると、ニトリの家具工場が目立ちました。その向かい側の広い敷地では中国系と思われる工場が建設中でした。

次にドンナイ省のビエンホアII工業団地とアマタ工業団地について。

ホーチミン市街から北東方向へ国道1A号線(QL1A)を走り、ドンナイ川を渡った先がドンナイ省都ビエンホアの市街です。ドンナイ川を渡ってまもなくしてQL1Aの右手の側道沿いにビエンホアII工業団地が並行しています。外資系企業ではタイ資本のCPグループの工場や日系の久光製薬の「サロンパス」工場などを見ました。

QL1A号線をさらに北へ進み、QL15線との交差点から1km余り北上すると、右手にアマタ工業団地(看板は「Amata City」)へのアーチがあり、そこをくぐると総延長2~3kmのメインストリートが南東方向から東方向へカーブしており、その沿線に日系を中心に多数の外資系企業が入居しています。目視できたものとグーグルマップで確認できるだけでも入居日系企業は以下の通りです:YKK, Mabuchi Motor, Wacoal, Sanko Mold, Kokuyo,, Sumiden Device Innovations、Kao, House Foods, Tirol Choco, Shirai, Tohoku Chemical, Toshiba, Tiger, Fine Today(資生堂), Kotobuki SEA, Tomei, Aizaki, Shiogaiseiki, Sanyo, Daiwa Kenkozai, Kureha, Mitsuba, Suzuki, Muto…。中国系、韓国系の工場もいくつか見ました。欧米系ではNestleとPepsiが目立ちました。

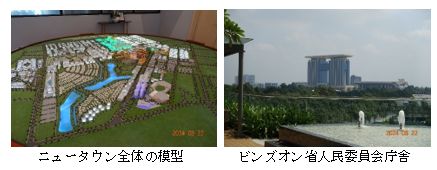

次に、工業団地ではありませんが、ビンズオン省で東急グループが地場のベカメックス社と共同で開発してきた「東急ベカメックス」ニュータウンを訪問しました。

ニュータウンはビンズオン省都のトウーダウモト(Thu Dau Mot)から北東方向へ約10km地点に形成しています。現地ヒアリングによれば、ビンズオン省拠点の公営デベロッパーであるベカメックス社は、同省で以前から工業団地開発を担ってきましたが、2010年ごろからホーチミン市郊外の副都心としてのニュータウンづくりを構想し、ゴム林だった1000haほどの土地を収用し整地したということです。東急グループはそのうちの100haほどの開発を担い、コンドミニアム棟を中心とする「ソラガーデンI」(2012年完工)に続き「ソラガーデンII」が2021年に完成しました(下模型写真の青に光る部分)。合計550戸ほどで入居者社は韓国・台湾・日本・ベトナム人といろいろだそうです。ソラガーデンとは離れたMidori Parkという区画に戸建て住宅地も開発しています(下模型写真の緑に光る部分)。ここは長屋づくり(セミデタッチドハウス)で4階建てのエンピツ状の軒(1軒のフロア面積は300m2)がペア構造で連なっています。

ビンズオン省人民委員会がこのニュータウンへ移転したことで、公務員たちも移住してきたようです。ビンズオン省は1人あたり所得がハノイやホーチミンを抜き、100万人規模の移入があったとのことです。

今回視察する余裕がありませんでしたが、ニュータウンからさらに北東方向約15kmに1000ha規模のベトナム・シンガポール工業団地3(VSIP3)が開発中です。ベトナムに多数存在する「VSIPシリーズ」としてはビンズオン省で3番目、国内全体では11番目です。ジェトロ情報によれば、VSIP3は2022年3月に着工し、「スマート工業団地」を目指しています。入居第1号としてデンマークの玩具大手レゴが進出し、敷地内に設置する太陽光発電所と自社太陽光パネルを活用してカーボンニュートラル工場(44ha)を目指すとされています。

最後にロンアン省東端、ホーチミン特別市との境界に近いDuc Hoa地区について。

メコンデルタ視察の途中にこの地区で1泊したのですが、宿泊したホテルの入り口には漢字の看板がたくさんあり、ロビーは中華風の飾りつけが激しく、部屋のルームサービスは完全に中華メニューでした。通訳ガイドに確認してもらったところ、ホテル自体はベトナム資本でしたが、周囲に台湾系や中国系も工場が多いため、関係の宿泊者対応だということでした。

あいにくスコールに見舞われて巡回視察できませんでしたが、マップで確認するとTan Duc、Hai Son、Hanh Phucといった名前の中小規模の工業団地が集積しています。この地区全体が雑然とした感じですが、幹線道路の省道10号線沿いは生活感あふれる各種商店が並び、ヒトとモノづくりの集積が進んでいる印象でした。

Q. ベトナム経済の高成長とともに、地場の中小中堅企業が育ってきています。成功した経営者の間では、日本企業への長期的パートナーとしての信頼感があり、松下イズムや稲盛イズムへの関心も高いようです。日本側にもベトナムの国づくりに貢献しようとする姿勢があります。日・ベトナム企業間には経済共創の基盤があるのでは?

A. そう思います。この点に関し、今回は外国貿易大学(FTU)ホーチミン校内にあるJICAが支援するVietnam-Japan Institute for Human Resources Development (VJCC)と、HUTECH University of Technology(ホーチミン市工業大学)の郊外キャンパスを訪問ヒアリングしました。その概要を紹介します。

VJCCの前身は「ベトナム日本人材協力センター」で、日本政府・JICAの支援により2001~02年にハノイとホーチミンで活動を開始し、2017年に「センター」から「インスティテュート」に格上げされました。ベトナム企業の管理職・実務担当者を対象にした短期間の実践的なビジネスコースや、ベトナムの産業界を牽引する人材を育成するための長期研修「経営塾」(10カ月コース)を開講しています。

日本式経営をカリキュラムの特徴とする「経営塾」は2009年に第1期生を送り出し2024年に15周年を迎え、各業界の代表的な企業経営者も輩出し、700社以上から1,000名以上が参加する経営層のコミュニティーが形成されているとのことです。ベトナム戦争後の若い経営層のナショナリズムを背景とした国づくりへ貢献しようとする姿勢が、松下イズムや稲盛イズムを受け入れやすい素地があり、日本企業には長期的パートナーとしての信頼感があるようです。

HUTECH大学は1994年に開学し、学生数約5万人の私立マンモス大学です。64の専攻分野があり、全4キャンパスのうち2カ所はホーチミン市街、2カ所は郊外にあります。今回訪問したのは、サイゴン・ハイテクパークの入り口近くに立地する技術系に特化した郊外キャンパスです。

同キャンパスは2014年ごろから日本企業と連携を進め、その成果として2015年10月にVietnam-Japan Institute of Technology (VJIT)を理系の日本学部として開校しました。学生数は現在約2000人で、16の専門コースがあります。1~3年次は段階的に専門分野へ導入するコースワークを配置しており、並行して日本語教育センターで日本語を学びます。卒業時にはN3レベルの日本語能力を身につけていることを目指しています。例年、100人程度の学生を日本企業へ6カ月~1年のインターンシップに派遣していとのことです。2024年7月にジョブフェアを開き、日本から30~40企業を招いたとのことです。

毎年約400人の卒業生のほぼすべてが在ベトナム日系企業か日本企業に就職するそうです。卒業生の需要が大きい分野は自動車、IT、自動制御、マネジメント、マスメディアなどで、IT系ではFPTのようなベトナム地場企業にも就職者が増えているとのことです(過去の数年の経緯は、ジェトロビジネス短信2023.7.19「越日工業大学がジョブフェア開催、日系企業から熱視線」および同2022.11.9「越日工業大学、技術系の日本語人材育成促進を目指す」をご参照)。

一方、市街の文系キャンパスでは2014年に外国語学部日本語学科が創設され、2017年9月に単独で学生数が300人を超える学科となり、新たに「日本学部」として昇格しました。現在の学生数は約450人です。東洋日本学科と日本語学科の2学科制をとっており、卒業生の主なキャリア目標は日本企業就職か日本語教師になることです。国際交流プログラムに注力しており、日本の様々な私立大学と短期研修(ベトナム農家ステイなど)や1年間交換留学などを実施しています。日本語レベルN3~4の3~4年生を毎年40~50人、日本へ9カ月間程度のインターンシップに派遣しており、勤め先はホテル、温泉、旅館、スキー場などです。卒業生は2023年120人、24年80程度の見込みで、進路内訳は在ベトナム日系企業の事務職25~30%、日本語教師25~30%、日本語観光ガイド10%、IT系企業通訳10%、日本へ進学・就職20%といったところだそうです。

HUTECH大学全体の外国語系学部で学ぶ学生数の内訳は、英語系プログラムが約5割で最大、中国学部が3割、日本・韓国があわせて2割といったところのようです。中国学部が人気の背景には台湾での人材受け入れ支援策が厚いことがあるようです。ビザ条件を緩和したり、卒業後台湾企業に就職するという条件でインセンティブを付与したりしているとのことです。また、台湾でそのまま就職しても、ベトナムに帰国して台湾企業に就職しても、待遇は同じという台湾企業の人事方針に魅力があるもようです。

競輪の補助事業 このレポートは、競輪の補助により作成しました。

https://jka-cycle.jp