2025/11/06 No.544ベトナム共産党中央政治局決議68号とその課題

大木博巳

(一財)国際貿易投資研究所 研究主幹

2025年8月、ベトナム中部から北部沿海部の工業団地を早足で見て回った。その際、旧クアンナム省の工業団地の幹部に、ベトナムのすそ野産業における地場企業のプレゼンスを高めるには、何をすべきかと訊ねた。ベトナム全土で300以上(2024年7月現在)の工業団地が稼働中といわれている中で、訪問した工業団地は、ほんの一握りであったが、入居企業のほとんどが外資系企業で、ベトナムの地場企業はまれであったという印象を持ったからである。アパレルやPC等の最終製品はもちろんのこと、繊維や電子部品、鉄鋼製品などすそ野産業の分野でも外資に大きく依存し、地場企業の存在感は希薄であった。

幹部の回答は、「トラン・ヴァン・トウ先生を知っているか?」という質問であった。早稲田大学名誉教授のトラン・ヴァン・トウ先生は、国際貿易投資研究所のASEAN研究会のメンバーとして大変お世話になっていると返したところ、「ベトナム政府はトラン先生の提案を真摯に受け止めてこなかった」と怒を込めたような表情でぽつりと呟いた。

トラン先生は、ベトナムが中所得国の罠から脱して先進国並みの所得水準のグループに仲間入りするためには、更なる工業化の推進を梃子とする高成長を実現する発展戦略を説いている。低位中所得国のベトナム経済は労働過剰がまだ存在し、資本蓄積がまだ不十分であることから、要素投入型経済成長の余地が大きい。ベトナムは先進・先発国と比べて人口ボーナス期の工業化が不十分であることから、この時期に高度成長を逃すと先進国入りは難しいと見ている(注1)。

トラン先生のベトナム経済発展戦略は、第1に工業化の新たな展開と資源再配分で高成長を目指す。工業化の新たな展開とは、まず、工業化の深まりを推進することである。質の高い裾野産業を発展させて、中間財・部品の輸入代替を促進する。もう一つが、工業化の広まりを推進することで、食品加工などの地場企業が活躍できる分野を開拓する。

資源再配分は、要素市場(資本、土地、労働市場)の改革、許認可行政の改善、ビジネスコストの削減、制度改革による全要素生産性の向上。また、生産性の向上をもたらす部門間労働移動の促進、外国技術・経営資源の導入等である。

第2は内資(国内企業)と外資(外国企業)のバランスとリンケージ。技術力や製品開発力の優れた質の高い外資導入を推進する一方で、国内企業ができる分野において原則として外資を制限し、内資と外資の合弁企業を増やして技術移転など内外資本のリンケージを促進する。

トラン先生によれば、製造業はキャッチアッププロセスにおける経済成長のエンジンである。低所得から高所得までの発展プロセスにおいて最もダイナミックな部門は製造業である。製造業が農業やサービス業と比べて、労働者一人当たり資本ストックの増加、技術の応用、生産拡大による規模の経済性の効果を通じて生産性の急速な上昇をもたらしやすいからである。工業品も需要の所得弾力性が高い。また、労働が農業から製造業へ転換するにつれ、新しい仕事に就くために技能を獲得しなければならないので生産性の上昇に貢献する(注2)。ベトナム経済は、ドイモイ(刷新)過程で製造業部門が拡大し、雇用とGDPに占める同部門のシェアが上昇してきた。

現在は人口ボーナス期にあり、「若い国」というイメージが強いベトナムだが、近年は出生率低下に伴って人口増加は緩やかになっている。2030年代後半には高齢社会(65歳以上の高齢者の割合が総人口の14%を占める)入りも予測される。残された時間は僅かである。

経済戦士の育成

トラン先生のベトナム経済発展戦略に呼応したような施策がベトナム政府から発出された。2025年5月4日、ベトナム共産党中央執行委員会が公布した「民間経済開発に関する政治局決議68-NQ/TW(以下、決議68号)(表1)」である。決議68号は民間経済を国民経済におけるもっとも重要な原動力と位置付けた画期的な政策として高く評価されている。政府の役割は、経済活動の自由を保証し、国家資源へのアクセス確保などに徹して、民間企業を国家経済の原動力に育てる。2030年までの目標として、200万社(現在94万社)までに民間企業を育て、グローバルサプライチェーンに参画するコングロマリットを最低20社は育成する。国家の重点プロジェクト(高速鉄道などのインフラ、先端産業、グリーン交通、防衛産業など)への民間企業の参画奨励や、中小企業、スタートアップなどへの優遇措置や支援政策を導入する方針も明記した。

表1.民間経済開発に関する政治局決議68号の主な内容

資料:ジェトロ地域分析レポート「ベトナム企業との協業の重要性高まるベトナムの構造改革(後編)」2025年9月8日 (https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/9f5d63913d1198d9.html)

さらに、ベトナム共産党は、決議68号に付け加えて、ベトナムの経済成長を加速させる施策として、3つの決議を公布した。

決議57号では科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の発展を目指す。2030年に向け、デジタル技術でASEAN上位3か国入り、GDP比2%を研究開発(R&D)に支出、国家予算の3%を科学技術開発に割り当てる。生産や経営の効率化、コーポレートガバナンス改善のためのDXや科学技術への投資、外資系企業による人材育成などへの優遇措置を講じる。

決議59号は新たな状況における国際統合を、ベトナムの新時代における戦略的原動力と位置づけた。経済ではデジタル、グリーン、循環経済の発展や、科学技術などの競争力向上を目指す。科学技術、教育、医療、環境では、国の能力の向上や人材育成、グローバルバリューチェーンへの参画を目指す。

決議66号は、新時代の国家の発展要請に応える立法と法の執行を掲げた。2025年までに矛盾や重複などの法規制のボトルネックを基本的に解消、2028年までに投資とビジネスに関する法体系を改善させ、投資環境のASEAN上位3か国入りを目指す(注3)。

中国の後を追うベトナム

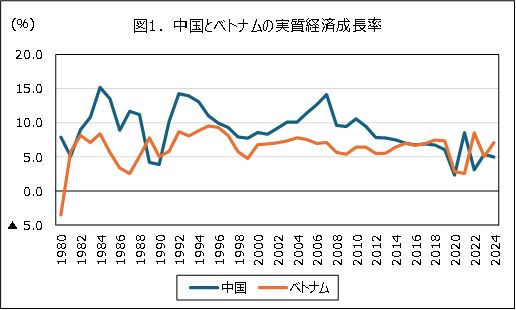

決議68号は、ドイモイ政策以降、民間経済に大きく軸足を踏み込んだ改革宣言である。ベトナム共産党は、1986年に中央集権的な計画経済から「社会主義市場経済」へ転換させるドイモイ政策を断行した。資本主義経済の導入、輸出産業の育成、個人経営・私有財産・私企業を認めるなど、社会主義政策の緩和と市場経済化を推し進めた結果、持続的な経済成長を実現した。しかし、改革開放を推進した中国の経済成長率と比べるとベトナムは見劣りする。ベトナムの経済成長率は、1990年代、2000年代を通じて中国を大きく下回り、ベトナムの経済成長率が中国と並ぶようになったのは、リーマンショック後である(図1)。

中国の一人当たりGDPは2019年に1万ドルを超えて、2023年は12,510ドルに達したのに対して、ベトナムは4,317ドルと中国の3分の1程度の水準にとどまっている。中国は、中国共産党の第19回大会(2017年)で、2035年に一人当たりGDPを「中位の先進国」の水準にまで高めることを目標として掲げた。

他方、ベトナム政府は、2045年の先進国入り実現のためのGDP成長率達成目標を2025年に8%以上、2026年から2030年には10%以上としており、民間経済が重要な役割を担っている。

決議68号に見るベトナムの経済改革は、2000年代中頃に中国が進めた改革と背景が似ている。中国経済は、2000年代に入り10%を超える高度成長を持続させた。中国がこの高度経済成長時代を築いたきっかけは、1992年初頭、当時の最高指導者、鄧小平が広東省・上海など中南部地域を視察した際、各地で改革開放の加速を呼びかけた南巡講話である。鄧小平は、発展できる条件がある者から先に発展するという「先富論」を説き、天安門事件以降、経済が低迷していた中国に外資流入のきっかけを作った。その先鞭となったのが香港や台湾、日本の企業による投資であった。さらに、中国経済は2001年のWTO加盟を契機に短期間で世界最大の輸出大国にまで上り詰めた。

しかし、2000年代中頃に入ると、先富論は、①沿岸部、都市部と内陸部、農村部の経済格差、②外資依存の経済発展に対する懸念(中国に蓄積されない利潤、技術の国内波及の遅れ、資源負荷型産業の国内移転、重要産業における独占等)、③外資優遇に対する地場系企業の不満(外資の貢献に対する疑問、必要性の変化、法人税減免、輸出税還付、委託加工制度、元安などを駆使して沿海部に外資企業を集結)、④質よりも量を重視し、環境を悪化させる経済発展第一主義等綻びが出始めていた。

こうした弊害に対して、当時の胡錦涛政権(第6代国家主席 2003年3月15日 ~ 2013年3月14日)は数々の改革を打ち出した。

例えば、労働契約法(2008年1月施行)の導入により、無期限労働契約の締結条件を拡大、労働者自身が希望した場合、企業側にはそれに応じることを義務化した。解雇の際に支払う経済補償金に関する規定も広範囲に適用された。当時、安価で豊富な労働力は外資誘致の最大の武器であり、労働者に対する優位性を背景にして、企業側は労働者を安価に活用していた。しかし、それも次第に、難しくなった。

企業所得税法、企業所得税法実施条例(2008年1月1日~)では、原則として、地場系企業、外資系企業ともに一律25%を所得税率として、「2免3減」を廃止。従来税率が15%の企業は2012年にかけて段階的に移行した。一方、経済振興策の重点であるハイテク企業、西部地域産業振興の奨励業種投資に対しては優遇措置(15%)を継続した。

また、第11次五カ年規画では外資利用に対して、①対外開放・外資導入は継続するが所得税は統一、②外資利用による産業構造の改善、③外資利用の質の向上、サービス輸出の奨励、④中西部・東北部への投資優遇、移転奨励、⑤技術移転効果の最大化、⑥外資導入の新方式(M&A、株式上場等)を模索、⑦投資環境の改善、⑧外資系企業の社会的責任の重視等を打ち出している。

一方、貿易政策では、貿易大国から貿易強国にレベルアップすることを目標にして、加工貿易モデルの見直し、輸出の質と国際競争力の向上、民間企業の国際市場の開拓等を支援することを重点施策とした。

ベトナムも中国に倣って、過度な外資依存を避けて、ベトナム企業の自立を促す経済発展戦略の推進に舵を切ったが、中国の様に発展を遂げるには課題が多い。

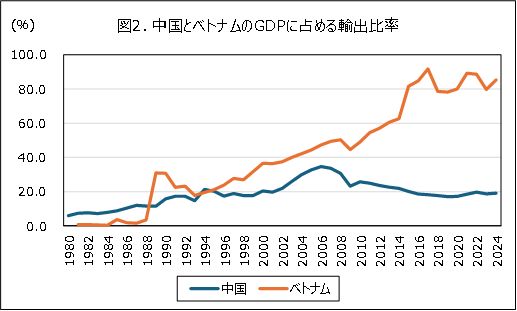

ベトナムはGDPに占める輸出の比率(輸出依存度)が8割超と中国と比べて極めて高い(図2)。輸出に占める外資の比率も、ベトナムは中国と比べて高く、ベトナム地場企業が外資にとって代わることは難しい。例えば、2021年の中国の輸出に占める外資系企業の比率は、輸出で34.3%、輸入は37.9%、輸出入合計で35.9%であった。2006年には輸出入合計で58.9%に達していたことから、外資系企業が占める比率は20%ポイント以上の低下を見ている。

2021年で貿易実績のある中国の地場企業数は前年比3万6,000社増の56万7,000社、その多くが民営企業とみられる。中国地場企業の輸出は、主に民営企業が担っており、2021年で地場企業の輸出のうち47.3%(うち輸出は56.0%、輸入は36.5%)が民営企業、国有企業が15.2%(うち輸出は8.0%、輸入は24.2%)となっている。中国の地場企業は、広東省を中心に輸出競争力をつけた民営企業が育っているが、ベトナムもこうした国際競争力を持った企業を、思惑通りに育成できるのであろうか。

また、ベトナムの国内市場規模は中国と比べ極めて小さい。ベトナムのGDPは、2023年で中国の、重慶市、雲南省とほぼ同じような規模である。人口規模は、ベトナムが1億人、中国の山東省とほぼ同じ規模、広東省はベトナムを上回る1.2億人である。また、ベトナムの2大経済圏であるホーチミンを中心とする南東部は1,902万人、ハノイを中心とする紅河デルタは2,373万人と上海市の人口規模を下回っている(表2)。ベトナムが、さらなる経済発展を遂げるには、内需に頼る成長には、物足りなさがあり、高成長を達成するにはやはり外需(海外市場開拓)を必要としている。

表2. 中国とベトナムのGDP、人口、一人当たりGDP(2023年)

資料:IMF;WEO、中国国家統計局、ベトナム国家統計局、

日中経済協会、JETROよりITI作成

注.

- トラン・ヴァン・トゥ「ベトナム経済を考える」、 国際貿易投資研究所編 「ASEANの新輸出大国、ベトナムの躍進 課題と展望」 ITI調査研究シリーズNo.71、2018年3月 (https://www.iti.or.jp/report_71.pdf)

- トラン・ヴァン・トゥ「ベトナムの工業化と日越関係―企業共創の時代に向けて」、 国際貿易投資研究所編 「変貌するASEAN市場と日本企業の対応~経済共創の視点を踏まえて」 ITI調査研究シリーズNo.167、2025年3月(https:// www.iti.or.jp/report_167.pdf)

- 「民間企業活性化で経済成長の加速目指す ベトナムの構造改革(前編)2025年9月1日 ジェトロ地域分析レポート(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/121dfd1c4e1151e1.html)